Jean-Claude war Fischer auf der Karibikinsel Gouadaloupe. Jeden Morgen fuhr er auf die See hinaus um zu fischen.

Eines Morgens, als er wieder gerade in sein Motorboot stieg, kam ein Mann mit einem Rucksack auf dem Rücken auf ihn zu, nach dem Aussehen ein Indianer, und fragte:

„Kannst du mich aufs Meer hinausfahren, Freund?“

„Willst du Fische fangen?“

Der Indianer schüttelte den Kopf.

„Was suchst du dann auf dem Meer?“

„Ich suche eine Insel?“

„Wie heißt die Insel?“

„Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie sie aussieht.“

„Dann zeig mir ein Bild. Ich kenne hier alle Inseln und Felsenriffe weit und breit.“

„Ich habe kein Bild.“

„Und woher weißt du, wie sie aussieht?“

„Ich habe sie im Traum gesehen.“

„Und jetzt ziehst du von Insel zu Insel und suchst nach deiner Trauminsel?“

„Richtig.“

„Wie lange schon?“

„Drei Jahre!“

„Ich werd verrückt! Seit drei Jahren suchst du nach deiner Trauminsel? Und was willst du dort?“

„Einen Schatz finden.“

„Das hast du wohl auch geträumt?“

Der Indianer nickte.

Jean-Claude lachte und meinte mehr zum Spaß: „Na schön, wenn du mir die Hälfte von deinem Schatz überlässt, fahre ich dich auf deine Trauminsel.“

Der Indianer hielt ihm die Hand hin. „Abgemacht.“

Jean-Claude zögerte. „Moment! Was ist, wenn wir deine Insel nicht finden? Oder es da gar keinen Schatz gibt? Dann musst du mich für die Fahrt bezahlen.“

Der Indianer streckte ihm immer noch die Hand hin und nickte. „Ich heiße übrigens Jérôme.“

Da schlug Jean-Claude ein, warf den Motor an und sie fuhren aus dem Hafen.

Der Fischer steuerte eine Gruppe kleiner Inseln an, die zur Inselgruppe der Îles Saintes, der heiligen Inseln, gehörten. Er lenkte das Boot erst um die erste Insel herum, dann um die zweite,, aber der Indianer schüttelte nur den Kopf. An der dritten rief er: „Das ist sie. Da, fahr dort hinein!“

Jean-Claude steuerte eine kleine Sandbucht an, auf die der Indianer zeigte.

Kaum knirrschte der Sand unter dem Boot, sprang der Indianer ans Land, holte einen zusammenklappbaren Spaten aus seinem Rucksack, und stieß ihn in den Sand.

„Suchst du da deinen Schatz?“ fragte ihn der Fischer.

Der Indianer aber legte nur den Finger an den Mund, zog den Spaten aus dem Sand und stieß ihn einen Fuß breit daneben wieder hinein.

Auf was für einen seltsamen Vogel hast du dich da eingelassen, dachte Jean-Claude, setzte sich auf die Reling seines Bootes und wartete.

Er wartete gut eine Stunde, während der der Indianer seinen Spaten in den Sand der kleinen Bucht setzte, immer einen Fuß breit von seinem letzten Stoß entfernt. Jean-Claude bereute schon, dass er sich auf den seltsamen Kerl eingelassen hatte, da stieß der Spaten plötzlich auf etwas Hartes und man hörte einen metallenen Klang. Der Indianer schaufelte die Stelle frei. Nach kaum einer Spatentiefe hatte er ein metallenes Kästchen freigelegt. Es war verschlossen, aber mit einem Stemmeisen, das er aus seinem Rucksack holte, hatte er es bald aufgesprengt.

Und was enthielt es? Nur zwei vergilbte Blätter.

„Ein schöner Schatz!“ meinte Jean-Claude.

Der Indianer ließ sich davon nicht beeindrucken. „Lies das und übersetze es mir. Ich spreche nur englisch.“ Jean-Claude las es durch und pfiff durch die Zähne. Er war überrascht.

„Was steht da?“ fragte der Indianer und Jean-Claude übersetzte:

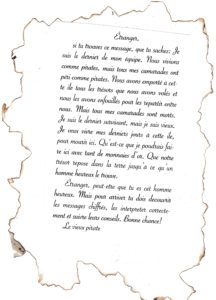

Fremder, ein glückliches Schicksal hat sich hierher geführt! Ich bin der letzte aus einer Mannschaft von Piraten. Die Schätze, die wir raubten, vergruben wir auf dieser Insel. Aber jetzt sind alle meine Kameraden tot, und auch ich bin schon alt und werde bald sterben. Aber was soll ich hier, allein auf dieser Insel, mit all dem Gold anfangen? Es mag dort in der Erde ruhen, bis es ein glücklicher Finder findet.

Fremder, vielleicht bist du der glückliche Finder. Finde die versteckten Botschaften, deute sie richtig und befolge, was sie dir sagen. Viel Glück! Der einsame alte Pirat.

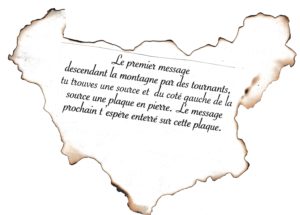

Auf dem zweiten Blatt stand in schwungvoll geschriebenen Buchstaben: Botschaft eins. Und darunter:

Krummaus den Berg hinunter. An der Quelle links liegt die Platte von Stein. Auf ihr vergraben wartet die nächste Botschaft.

Jean-Claude hatte den Indianer bisher nicht recht ernst genommen. Aber nun hatte er auch Feuer gefangen, vielleicht gab es hier wirklich einen Schatz zu heben. Jérôme schulterte seinen Rucksack und sie waren schon dabei loszulaufen. Aber wohin? Von der Bucht zogen sich nach allen Seiten steile Hänge bergauf. Was hieß hier „krummaus“? und wie sollten sie hier einen Berg hinuntergehen?

„Vielleicht müssen wir erst über den Berg hinaufsteigen und dann auf der anderen Seite hinuntergehen,“ meinte Jean-Claude.

Auf dem sanft ansteigenden Hang zeichnete sich eine Art Trampelpfad ab, der von Gras überwuchert war und anscheinend schon lange nicht mehr benutzt wurde. Sie folgtem dem Pfad und stießen auf halber Höhe auf eine Quelle.

Moment! In der Nachricht des alten Piraten war doch von einer Quelle die Rede! Tatsächlich lag neben der Quelle eine Steinplatte, aber sie lag rechts und nicht links von der Quelle. Was hatte denn das zu bedeuten?

Während sich der Indianer umsah, hatte Jean-Claude eine Eingebung: „Vielleicht ist das Gegenteil gemeint! Krummaus meint geradeaus, runter meint rauf, und links meint rechts.“

Tatsächlich, als sie die Steinplatte rechts von der Quelle hoch wuchteten, fanden sie darunter eine Kassette mit der nächsten Botschaft.

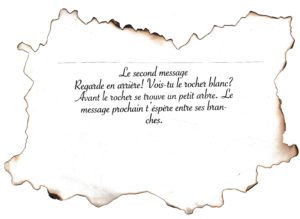

Botschaft zwei. Blicke zurück! Siehst du den weißen Felsen? Vor dem Felsen steht ein schmächtiges Bäumchen. In seinen Ästen wartet die nächste Botschaft.

Wie war das zu verstehen? War auch damit wieder das Gegenteil gemeint? Richtig! Als sie nicht zurück, sondern nach vorne blickten, erkannten sie oben auf einer Bergkuppe einen schwarzen Felsen, doch von einem Bäumchen vor dem Felsen war nichts zu sehen. Nun ja, ‚vor‘ meinte ja wohl wieder ‚hinter dem Felsen‘.

Sie stiegen bis zu dem schwarzen Felsen hoch, aber auch hinter dem Felsen konnten sie keinen Baum entdecken, weder einen schmächtigen noch einen mächtigen. Sie standen auf einer kleinen Wiese, mitten auf der Wiese bemerkten sie eine kleine kreisrunde Erhebung, von der eine längliche Erhöhung wie ein kleiner Damm vielleicht zwanzig Meter quer durch das Gelände lief.

„Was siehst du?“ fragte der Indianer.

„Halt mich bitte nicht für blöd!“ entrüstete sich der Fischer. „Offensichtlich schon ewig her, dass der alte Pirat hier hauste. Aus dem Bäumchen ist ein Baum geworden, und der ist auch schon wieder umgestürzt und vermodert. Die Kassette muss aus den Ästen gefallen sein. Aber vielleicht liegt sie ja hier noch irgendwo am Boden.“ Und damit untersuchte er die Erde am oberen Ende des vermoderten Stammes, wo sich einst die Äste des Baumriesen ausgebreitet haben mussten.

Der Indianer holte wortlos seinen aufklappbaren Spaten aus dem Rucksack und stieß mit der Spatenspitze rings um den Platz, wo der Baum einmal in der Erde gestanden hatte.

Der Fischer kam zurück und meinte: „Hat keinen Sinn! Die Kassette ist sicher längst mitsamt der Botschaft vergammelt.“

In diesem Moment stieß der Spaten wieder auf einen metallischen Gegenstand. Der Indianer grub tiefer und zog die Kassette mit der dritten Botschaft aus der Erde.

Was hatte Jean-Claude übersehen? „In den Ästen“ meinte natürlich „zwischen den Wurzeln.“

Die nächste Botschaft lautete:

Botschaft drei. Du bist auf der falschen Spur! Gehe hundert Schritte zurück ins Tal! Dort dreh dich im Kreis! Wenn du das Meer nicht mehr siehst, gehst du in die falsche Richtung. Geh zweihundert Schritte zurück bis zum Loch im Himmel! Durch das Loch hindurch rutsche nach oben! Auf dem Bett im Himmel wartet die nächste Botschaft.

Botschaft drei. Du bist auf der falschen Spur! Gehe hundert Schritte zurück ins Tal! Dort dreh dich im Kreis! Wenn du das Meer nicht mehr siehst, gehst du in die falsche Richtung. Geh zweihundert Schritte zurück bis zum Loch im Himmel! Durch das Loch hindurch rutsche nach oben! Auf dem Bett im Himmel wartet die nächste Botschaft.

Das wurde ja immer seltsamer. Was war wohl aus dieser Botschaft zu schließen?

„Immerhin,“ kombinierte Jean-Claude. „Wir sind auf der richtigen Spur!“

Von der Bergkuppe, auf der sie standen, hatten sie einen weiten Blick über die Insel. Aber nur Jean-Claude war groß genug über das Buschwerk hinwegzusehen.

Der Indianer, der einen Kopf kleiner war, fragte: “Siehst du das Meer?“ Jean-Claude nickte.

Zwischen den grün wuchernden Hügeln und Berghängen war es in einer Richtung ein Stück blaues Wasser zu erkennen. Aber wie sollten sie in diese Richtung gehen? Dichtes Buschwerk versperrte das Durchkommen. Der Indianer drückte Jean-Claude ein Buschmesser in die Hand und griff sich ein zweites aus dem Rucksack. Sie mussten sich mit den Buschmessern durch das Gestrüpp kämpfen und rissen sich die Haut an den Dornen auf, die auf den Sträuchern wuchsen. Aber wie sollten sie die Richtung halten, wenn sie über das mannshohe Gestrüpp nicht hinwegblicken und nach dem Meer sehen konnten? Und völlig ausgeschlossen, darüber auch noch zweihundert Schritte abzuschätzen!

Über eine gute Stunde kämpften sie sich durch die Wildnis. Die Mittagshitze erwärmte die Luft und machte das Vorankommen immer mühsamer. Der Schweiß lief ihnen in Strömen über das Gesicht. Schließlich wurde es dem Fischer zu bunt. Er ließ sich auf einen Stein fallen und schimpfte: „Ich mache keinen Schritt mehr! Spannst du nicht, dass uns dieser Pirat nur verarscht? Ein paar vergilbte Blätter, mehr ist hier nicht zu holen!“

Der Indianer blickte ihn abschätzig an. „Bleib sitzen!“ Und er ging die Strecke zurück, um abzuschätzen, wie viele Schritte sie sich durch die Büsche gekämpft hatten. Plötzlich hörte er hinter sich einen dumpfen Laut, wie wenn ein Stein auf feuchte Erde plumpst, dann einen Aufschrei. Er drehte sich um, aber Jean-Claude war verschwunden. Da, wo er gesessen hatte, gähnte ein Loch in der Erde.

Jérôme beugte sich über den Rand der Öffnung. Tief unten hörte er den Fischer stöhnen.

„Hallo“, rief er durch das Loch. „Hörst du mich?“

„Na klar hör ich dich,“ kam es zurück. „du schreist ja, dass einem die Ohren wehtun. Hilf mir lieber heraus!“

Der Indianer holte ein ein Seil aus em Rucksack, verknotete das eine Ende an einen jungen Baum, ließ das Seil in das Loch hinunter und rutschte daran in die Tiefe. Er landete neben dem Fischer, der auf dem morastisgen Boden saß und sich die verstauchten Knochen massierte.

Es war schummerig hier unten, nur durch das Loch, durch das Jean Claude gefallen war, kam etwas Licht. Jerome holte seine Taschenlampe aus dem Rucksack und schaute sich um. Der Lichtkegel der Lampe huschte durch den Raum.

Sie befanden sich in einer Art unterirdischer Halle. Es tropfte von der Decke, der Boden war glitschig, es roch feucht und modrig. Mitten in der Halle stand ein riesiger grob gezimmerter Tisch. Zwei Füsse waren durchgebrochen und die Platte neigte sich auf einer Seite bis zum Boden. Hinter dem Tisch standen die Reste einer langen Bank, von der nur noch die Lehne aufrecht stand. An der Wand neben dem Tisch steckten noch die Pfosten eines Gestells im Boden, das wohl einmal eine Art Regal darstellte. Davor lagen auf dem Boden verstreut zerbrochene Teller, Tassen und Schüsseln.

„Ein nettes Heim! Echt gemütlich!“ schimpfte der Fischer. „Wo sind wir da bloß gelandet?“

„Wir liegen goldrichtig!“ antwortete der Idianer.

Aber der Fischer schimpfte: „Ich hab den Quatsch satt! Ich will hier raus!“ Damit ließ er sich auf einen alten Stuhl fallen, den Jerome anleuchtete. Es knackste und knirschte und schon saß der Fischer wieder im Matsch des Höhlenbodens. „

„Was soll das?“ rief ihm Jean-Claude hinterher. „Lass uns verschwinden! Das ist doch nur eine Falle!“

Doch der Indianer hörte nicht auf ihn. Er durchsuchte die Höhle. Von der großen Halle zweigten kleinere Seitengänge ab. In einem dieser Gänge stieß er auf eine Feuerstelle: Auf dem Boden lagen noch verkohlte Holzreste, die Wände waren schwarz vom Ruß. Er leuchtete die Decke ab, um nach einem Abzug zu suchen. Tatsächlich öffnete sich in der Mitte eine Art Schlot. Der Lichtkegel der Lampe zeigte, dass der Abzug verstopft war.

Im nächsten Seitengang machte er eine grausige Entdeckung. Dort stand noch ein halb zerfallenes Bett mit zerschlissenen und vermoderten Kissen und Decken. Und zwischen den Lumpen, unter denen sich ein Skelett abzeichnete, blickte ihn ein Totenkopf aus leeren Augenhöhlen an. Aber er ließ sich auch von diesem Anblick nicht schrecken. Er leuchtete mit der Lampe unter das morsche Bettgestell und was zog er darunter hervor? Die Kassette mit der nächsten Botschaft.

Im nächsten Seitengang machte er eine grausige Entdeckung. Dort stand noch ein halb zerfallenes Bett mit zerschlissenen und vermoderten Kissen und Decken. Und zwischen den Lumpen, unter denen sich ein Skelett abzeichnete, blickte ihn ein Totenkopf aus leeren Augenhöhlen an. Aber er ließ sich auch von diesem Anblick nicht schrecken. Er leuchtete mit der Lampe unter das morsche Bettgestell und was zog er darunter hervor? Die Kassette mit der nächsten Botschaft.

Jerome ging zu Jean-Claude zurück, sprengte die Kassette auf und hielt ihm das vergilbte Papier hin.

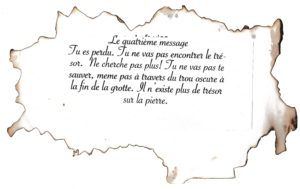

Botschaft vier. Du bist verloren! Das Gold kriegst du nicht! Suche nicht weiter! Auch durch das dunkle Licht am Ende der Höhle kommst du nicht mehr heraus. Der Schatz liegt mehr auf dem Stein. Du sitzt in der Falle!

Was hieß jetzt wieder diese Botschaft?

Dem Fischer war das schnurzegal! Er lachte nur bitter: „Na bitte, was habe ich gesagt! Es ist eine Falle. Diesen Schatz gibt es gar nicht. Dieser Pirat lacht sich noch in seinem Grab ins Fäustchen und du Blödmann bist ihm mit deinem bescheuerten Traum auf den Leim gegangen! Ich hab die Schnauze voll, ich will hier raus!“

An einer Wand erfasste die Taschenlampe eine aus rohen Ästen gezimmerte Leiter. „Halt!“ rief der Fischer, „leuchte mir!“ Er tastete sich bis zur Leiter, fasste sie mit beiden Händen und lehnte sie unter der Öffnung in der Decke gegen die Wand der Höhle. Vorsichtig stieg er die Sprossen hoch. Schon auf der vierten Sprosse knackste es. Die morsche Leiter gab nach, er brach durch alle Sprossen und landete wieder am Höhlenboden im Matsch.

Diesmal konnte sich der sonst so ernste Indianer das Lachen nicht verkneifen. Das brachte den Fischer nur noch mehr auf. „Such du deinen Schatz, bis du schwarz wirst! Ich verdufte.“ Und damit griff er sich das Seil, an dem sich Harald heruntergelassen hatte, und versuchte, sich daran hochzuziehen. Er schaffte es fast bis unter die Öffnung. Mit einer Hand konnte er schon nach oben greifen, und suchte nach etwas, woran er sich festhalten und vollends herausziehen konnte, da krachte und splitterte es, das Seil mitsamt dem daran hängenden Fischer sauste zu Boden, die Öffnung über ihm war plötzlich verschlossen, er saß wieder im Matsch und er saß im Dunkeln.

Als Jérôme die Lampe auf Jean-Claude richtete, hingen Krone und Äste des Baumes nach unten bis auf den Boden der Höhle. Was war passiert? Offensichtlich hatte der Fischer mit seinem Gewicht das Bäumchen, an dem das Seil befestigt war, aus dem Boden gezogen und sein Wurzelwerk hatte die Öffnung an der Decke verschlossen.

Jean-Claude griff in die nach unten hängenden Äste und versuchte den ganzen Baum nach oben zu wuchten. „Los hilf mir!“ Aber auch gemeinsam schafften sie es nicht, den Baum zu heben.

Jetzt saßen sie tatsächlich in der Falle: Die Öffnung, durch die sie in die Höhle geraten waren, war verschlossen. Wie sollten sie da jemals wieder herauskommen?

„Warum habe ich Idiot mich von dir nur verführen lassen?“ keuchte der Fischer. „Trauminsel! Schatz! So ein Blödsinn!“

„Bleib ruhig, Freund!“ meinte der Indianer.

Aber das ärgerte den Fischer noch mehr. Warum zeigte der Kerl kein Zeichen von Angst. Sie saßen doch wirklich in der Falle!

JérômeJerome leuchtete die Höhle nach allen Richtungen ab. Es hieß doch in der letzten Botschaft: Durch das dunkle Licht am Ende der Höhle kommst du nicht mehr heraus. Wenn wieder das Gegenteil gemeint war, musste es also noch einen Ausgang aus der Höhle geben. Dabei entdeckte er in einem Seitengang einen winzigen runden Flecken Tageslicht irgendwo am Ende des Gangs.

Er rief den Fischer und sie gingen durch den Gang auf den Lichtfleck zu. Der Gang wurde jedoch immer enger, bis sie sich schließlich gerade noch auf allen Vieren hindurchzwängen konnten. Schon sahen sie das Tageslicht vor sich, es fehlten nur noch wenige Meter bis zum Ausgang, da mussten sie feststellen, das ein aufrecht stehender Stein ihnen das Durchkommen versperrte. Vergelblich versuchten sie sich seitlich neben diesem Stein vorbeizuzwängen.

„Na bitte!“ stöhnte Jean-Claude. „Was habe ich gesagt? Es ist eine Falle.“

Der Indianer stemmte sich mit aller Kraft gegen den Stein. In dem engen Gang eingeklemmt schaffte er es, sein Allzweckmesser aus der Hosentasche zu ziehen. Mit dem Mute der Verzweiflung begann er, das Messer rings um den Stein herum in die Erde zu stoßen, um das Erdreich zu lockern. Wieder stemmte er sich gegen den Stein, aber der bewegte sich nicht. Wild grub er mit dem Messer weiter und stemmte sich wieder gegen den Stein. Und nach einer guten Stunde verzweifelter Arbeit spürte er, dass der Stein etwas nachgab. Noch einmal lockerte er die Erde, stemmte sich dagegen, der Stein löste sich und rollte nach draußen. Sie hörten ihn den Abhang hinunterkullern und weit unter ihnen ins Meer plumpsen. Sie krochen hinaus und waren frei.

„Gottseidank!“ stöhnte Jean Claude. „Ich dachte schon, wir kommen nicht mehr aus dem feuchten Loch raus. Aber jetzt nichts wie weg!“

Aber was machte der Indianer? Kaum waren sie draußen, drehte er sich um und grub mit bloßen Händen die Erde unter der Mulde auf, die der Stein hinterlassen hatte. Und was entdeckte er darunter? Eine eiserne Truhe. Als er sie aufsprengte, lagen darin 220 Maria-Theresien-Taler aus purem Gold.

„Ich wusste, dass mich mein Traum nicht trügt.“

Wie kam der Indianer darauf, die Erde unter dem herausgebrochenen Stein zu untersuchen?

Die beiden bargen die Truhe und schafften sie auf ihr Schiff. Aber bevor sie die Insel verließen, kamen sie noch einmal in die Höhle zurück und begruben den alten Piraten. Danach fuhren sie nach Gouadaloupe zurück, teilten den Schatz unter sich auf, der Indianer verabschiedete sich und verschwand so geheimnisvoll, wie er aufgetaucht war.

Zeichnungen Horst Rudolph

Die Geschichte klingt an ein übliches Geländespiel an, bei dem über vorbereitete Stationen ein Schatz gefunden werden. muss.

Die Botschaften können auf Blätter ausgedruckt werden (die man ringsum etwas ankokeln kann, um sie altertümlich zu machen).

Den dramatischen Abschluss der Schatzsuche können die Kinder in einem einfachen Spiel nachstellen: Zwei spielen die beiden Schatzsucher, die übrigen stellen sich eng nebeneinander als Gang auf, der immer enger wird und durch den sich die Schatzsucher durchkämpfen. Am Ende sitzt ein Kind als Stein auf einer Kiste (in der sich als Schatz Süßigkeiten oder andere Leckereien befinden können, die dann gemeinsam verspeist werden).

Nach der Erzählung kann eine Karte der Insel gezeichnet werden, auf der die Orte eingezeichnet werden, an denen die Kassetten mit den Botschaften versteckt waren.