Érase una vez una punta clavada en la pared de la tercera planta de una casa. Ya llevaba años y años allí, y se aburría mucho. A lo largo del tiempo se había oxidado un poco y la pared en la que estaba clavada se había vuelto frágil. Un día la punta se dio cuenta de que se podía mover. Hacia arriba, hacia abajo, a un lado, al otro, y de un golpe… se desprendió, cayó sobre un sillón y rodó por debajo del cojín.

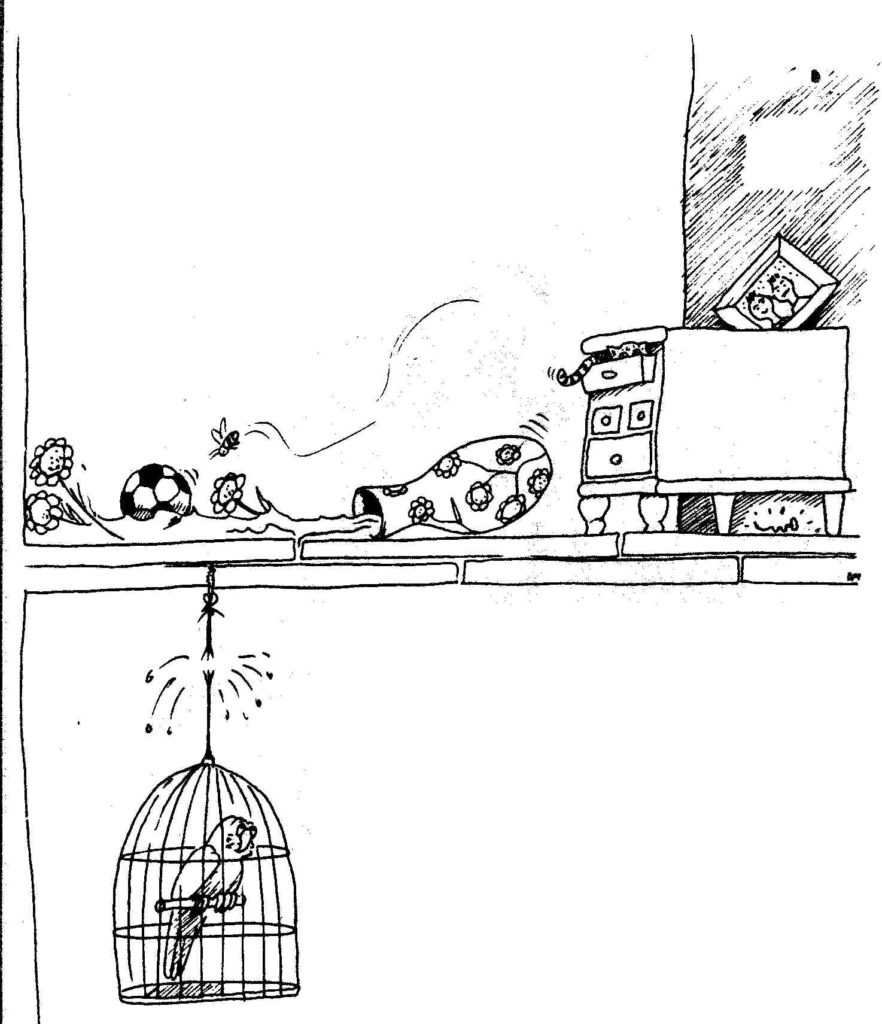

Pero la punta no estaba sola. Sujetaba el marco de un cuadro que también se cayó arrastrando consigo un jarrón de flores que estaba colocado encima de una mesilla. El agua se derramó y desde la mesilla y comenzó a gotear sobre el suelo, formando un charco. El charco se filtró a través del piso y originó una gotera en el techo de la segunda planta.

Del techo de esta planta colgaba una cuerda que al mojarse se rompió. La jaula que sujetaba la cuerda cayó al suelo y se le abrió la puerta.

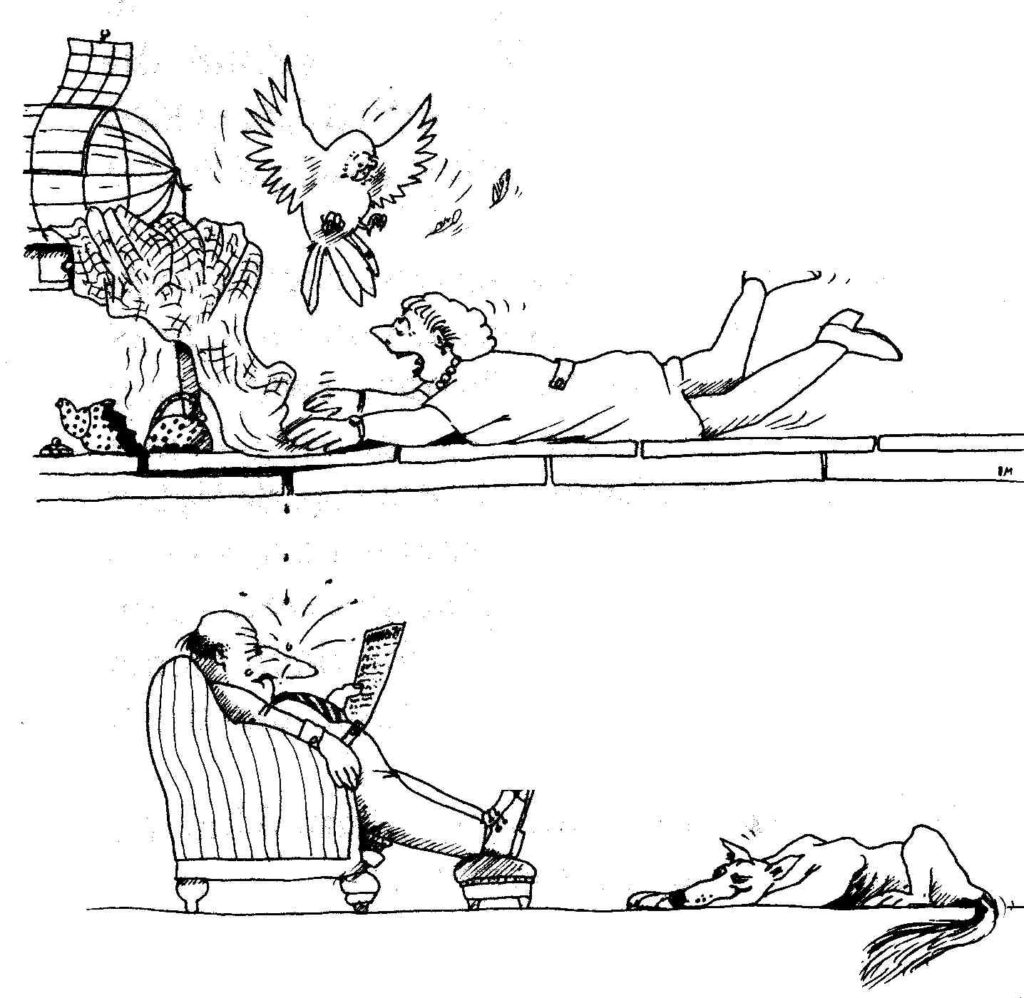

El papagayo que allí vivía salió graznando asustado. La mujer de la casa oyó el graznido del pajarraco y entró a la habitación para atraparlo, pero éste cogió miedo e hizo lo que hacen los pájaros que tienen miedo: cagar en el suelo. La buena mujer pisó la caca del papagayo, resbaló y buscando la forma de no caer se agarró al mantel de la mesa.

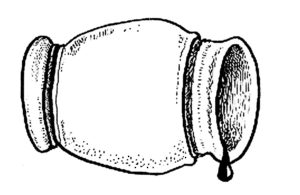

Un jarro de vino que estaba sobre la mesa saltó por los aires y cayó al suelo. El vino se desparramó formando un charco sobre el suelo que comenzó a filtrase y a formar una gotera en el techo de la primera planta.

Allí se encontraba el amo de la casa sentado en un sillón, leyendo su periódico. De un golpe una gota le cayó sobre una página dejando una mancha roja. Y otra y otra más. Levantó la cabeza para mirar y en ese mismo momento una gota se precipitó sobre la punta de su nariz. Furioso, cogió la gota y gritó:

Allí se encontraba el amo de la casa sentado en un sillón, leyendo su periódico. De un golpe una gota le cayó sobre una página dejando una mancha roja. Y otra y otra más. Levantó la cabeza para mirar y en ese mismo momento una gota se precipitó sobre la punta de su nariz. Furioso, cogió la gota y gritó:

– ¿Y a ti quién te dio permiso para posarte sobre mi nariz? ¡Pagarás por lo que has hecho!

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue la botella que se rompió allí arriba, ‑respondió la gota.

– ¿De verdad que fue la botella quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que la vea yo!

Subió a la planta segunda, entró en la habitación, fue hacia la jarra y la cogió entre las manos.

Subió a la planta segunda, entró en la habitación, fue hacia la jarra y la cogió entre las manos.

– ¿Y qué te pasa a ti para derramar el vino por el suelo?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue el mantel que me tiró de la mesa, ‑le contestó la botella.

– ¿De verdad que fue el mantel quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que lo vea yo!

Y agarró el mantel del suelo gritando:

Y agarró el mantel del suelo gritando:

– ¿Y qué te pasa a ti para tirar la botella al suelo?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue una señora que me agarró y me tiró de la mesa,-le contestó el mantel.

– ¿De verdad que fue una señora quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que lo vea yo!

Y se encaró con la mujer gritando:

– ¿Y qué te pasa a ti para tirar el mantel al suelo?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue el papagayo que cagó sobre el suelo, pisé la caca y me resbalé, ‑le contestó la mujer.

– ¿De verdad que fue el papagayo quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que lo vea yo!

Pero el papagayo se había refugiado en lo alto de un armario y el dueño furioso no pudo alcanzarlo. Entonces le señaló con el dedo gritando:

– ¿Y qué te pasa a ti para tirar la botella al suelo?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue la jaula que abrió su puerta y me dio la libertad, ‑le contestó el papagayo.

– ¿De verdad que fue la jaula quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que la vea yo!

Y agarró la jaula zarandeándola de un lado a otro y gritándole:

– ¿Y qué te pasa a ti para dejar escapar al papagayo?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue la cuerda, que se rompió y me dejó caer,-le contestó la jaula.

– ¿De verdad que fue la cuerda quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que la vea yo!

Reunió los dos trozos de cuerda y les gritó:

– ¿Y qué os pasa a vosotros para romperos y dejar caer la jaula?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue el agua, que atravesó el piso y nos mojó, ‑le contestó la cuerda.

– ¿De verdad que fue el agua quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que la vea yo!

Y subió corriendo a la planta tercera, donde vio el jarrón volcado sobre la mesilla. Lo atenazó gritando:

– ¿Y qué te pasa a ti para volcar y tirar tu agua por el suelo?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue el marco que cayó sobre mí y me hizo derramar el agua,-le contestó el jarrón

.

– ¿De verdad que fue el marco quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que lo vea yo!

Tomó el marco con las dos manos y le gritó:

– ¿Y qué te pasa a ti para dejarte caer sobre el jarrón?

– ¡No me chille, señor, que la culpa no es mía! Fue la punta, que se soltó de la pared y me hizo caer, ‑le contestó el jarrón-.

– ¿De verdad que fue la punta quien causó este lío?, ‑exclamó el dueño-. ¡Pues espérate que la vea yo!. Por fin encontré a la culpable y la voy a castigar.

Y buscó por donde se encontraría la punta, pero no la podía ver.

Miró por debajo la mesa, pero allí encontró solamente trozos de pan seco.

Enrolló la alfombra para ver si tal vez la punta se escondía por debajo. Pero solo encontró un periódico despedazado.  Quizás la punta se escondería por detrás de la mesilla. Se puso de rodillas y extendió su mano apalpando por debajo, pero allí nada más que había un gato que le arañó la mano y que salió corriendo asustado. En la carrera saltó sobre la mesilla, de allí a una estantería que había en la pared y en la estantería quiso esconderse detrás de una maceta a la que empujó hacia el borde, la maceta perdió apoyo y cayó directamente sobre la cabeza del dueño furioso.

Quizás la punta se escondería por detrás de la mesilla. Se puso de rodillas y extendió su mano apalpando por debajo, pero allí nada más que había un gato que le arañó la mano y que salió corriendo asustado. En la carrera saltó sobre la mesilla, de allí a una estantería que había en la pared y en la estantería quiso esconderse detrás de una maceta a la que empujó hacia el borde, la maceta perdió apoyo y cayó directamente sobre la cabeza del dueño furioso.

Éste se asustó y se dejó caer extenuado en el sillón de donde se levantó precipitadamente.

¿Y sabes por qué? Porque debajo del cojín del sillón se escondía la punta impertinente que le pinchó en el culo.

¡Ah!, pero ahora tenía al culpable en la mano y le dijo: – Te voy a clavar en la pared, de manera que nunca más podrás escapar.

Buscó un martillo, colocó la punta en el agujero de donde se había soltado y golpeó sobre ella. Pero la punta impertinente se torció algo hacia abajo y el hombre se golpeó en los dedos.

– ¡Ay!, ‑gritó-. ¡Maldita sea!. Ahora tengo que martillear hacia arriba.

Golpeó de nuevo, pero ahora la punta se torció algo hacia Arriba y el amo se dio otra vez sobre los dedos.

– ¡Ay, ay, ay! –se quejó.

Enrabietado cogió el martillo con las dos manos y golpeó con todas sus fuerzas. ¿Y qué pasó? Abrió un agujero tan grande en la pared que se rompieron los ladrillos. La punta cayó por entremedio de los pedazos sobre la acera que había por delante de la casa.

Puede ser que esta punta aún se encuentre allí o puede ser que alguien la cogiese para llevársela a casa. De todas maneras, si encontráis una punta vieja y torcida en la calle, ¡dejadla en su sitio! Podría ser la punta impertinente y os podría jugar una mala pasada.

Dibujos Dieter Malzacher y Horst Rudolph